검색결과 리스트

분류 전체보기에 해당되는 글 783건

- 2020.04.01 추경 전 예산의 집행은 가능한가?

- 2020.03.31 현물 기부시 후원가액 산정은 어떻게 해야하는 것일까? 1

- 2020.01.17 생각이 흐르는 밤

- 2019.12.16 Ancora Imparo 1

- 2019.12.09 인권, 사회복지, 법 그리고 민주주의

글

추경 전 예산의 집행은 가능한가?

복지시설을 운영하다보면, 긴급하게 예산이 지원되는 경우가 있다.

추경 등에 반영하기 전인데, 외부 공모사업에 당선되는 경우도 있고, 기능보강 등이 결정이나, 노인일자리사업 보조금이 추가배분되는 경우도 있다.

만일 추가경정예산(안)을 승인받기 전이라면 어떻게 해야하는 것일까?

「지방재정법」 제45조에는 다음과 같은 내용이 있다.

| 제45조(추가경정예산의 편성 등) 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산(追加更正豫算)을 편성할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 1. 시ㆍ도의 경우 국가로부터, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 국가 또는 시ㆍ도로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비 2. 시ㆍ도의 경우 국가로부터, 시ㆍ군 및 자치구의 경우 국가 또는 시ㆍ도로부터 재난구호 및 복구와 관련하여 복구계획이 확정ㆍ통보된 경우 그 소요 경비 [전문개정 2011. 8. 4.] |

즉, 용도가 지정되어 지급된 보조금 또는 재난과 관련해 지원된 보조금은 추경편성 전에 집행하고, 이후 반영하는 것이 가능하다는 말이다.

물론 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」에서는 「지방재정법」에 의한 집행이 가능하다고 명시한 바는 없다.

굳이 따져보자면, 제2조의2에서 회계 처리에 관해 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우는 예외로하고 있는데, 이것이 「지방재정법」을 준용할 수 있다라는 의미는 아니다.

다만 별도의 규정이 마련되어 있지 않은 바, 법인 또는 시설의 운영규정 속에 해당 내용을 신설 포함하는 것이 어떨까 생각해 본다.

그리고 나아가 재무회계규칙 속에 해당 내용이 제13조에 항으로 추가 신설되어야, 근본적인 문제해결이 될 것이며 시설의 입장에서도 유연성을 발휘할 수 있지 않을까 생각해 본다.

'[楞嚴] 생각 나누기 > [法] 복지 실무법제' 카테고리의 다른 글

| 민간위탁에 따른 사무편람 (0) | 2021.07.02 |

|---|---|

| 사회복지시설 설치/수탁에 따른 검토사항 (2) | 2020.08.07 |

| 연말정산은 언제까지 지급해야하는 것일까? (0) | 2019.03.28 |

| “즉시”와 “지체없이”는 어떻게 다를까? (0) | 2019.03.28 |

| 근로계약의 해지 (0) | 2019.02.19 |

설정

트랙백

댓글

글

현물 기부시 후원가액 산정은 어떻게 해야하는 것일까?

이에 대해서는 「소득세법 시행령」 제81조제3항과 「법인세법 시행령」 제36조에서 다루고 있다.

이에 따르면 시가와 장부가액이라는 표현을 쓰고 있는데, 시가는 시장가격으로 현재 판매되고 있는 금액, 장부가액은 취득당시의 금액을 말한다.

「소득세법 시행령」 제81조

| 제81조(기부금과 접대비등의 계산) ③ 사업자가 법 제34조 및 제35조에 따른 기부금 또는 접대비등을 금전외의 자산으로 제공한 경우 해당 자산의 가액은 이를 제공한 때의 시가(시가가 장부가액보다 낮은 경우에는 장부가액을 말한다)에 따른다. (중략) |

「법인세법 시행령」 제36조

| 제36조(기부금의 가액 등) ① 법인이 법 제24조에 따른 기부금을 금전 외의 자산으로 제공한 경우 해당 자산의 가액은 다음 각 호의 구분에 따라 산정한다. <개정 2019. 2. 12.> 1. 법 제24조제3항에 따른 법정기부금(이하 "법정기부금"이라 한다)의 경우: 기부했을 때의 장부가액 2. 특수관계인이 아닌 자에게 기부한 법 제24조제4항에 따른 지정기부금(이하 "지정기부금"이라 한다)의 경우: 기부했을 때의 장부가액 3. 제1호 및 제2호 외의 경우: 기부했을 때의 장부가액과 시가 중 큰 금액 |

한편, 중고물품의 경우에는 별다른 기준을 두고 있지 않다.

다만 일부 시설 등에서는 감가상각을 적용해 산정하는 방식 등을 내부기준으로 정하고 있는 곳도 있다. 감가상각은 다시 두 가지 방법으로 나뉜다.

① 정액법(fixed instalment method): 감가총액을 각 연도에 균등하게 배당하는 방법

감가액 = (원가-잔존가액)/내용연수

② 정률법(fixed percentage method): 고정자산의 잔존가액에 일정률을 곱하여 산출

일정률= 1 - {내용연수√(잔존가액/원가)}

[출처] https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=778563&cid=42085&categoryId=42085

정액법에 있어 잔존가액이란 고정자산 등이 내용연수까지 사용되어 그 자체가 가지고 있는 사용가치가 소멸된 후에도 남은 잔존자산의 매각가치를 말한다. 내용연수의 종료와 더불어 폐기해야한다면 0이 된다. 즉 원가를 내용연수로 나누어 일정액을 감가하면 된다.

한편 내구연한이 지난다 하더라도 5%의 가치가 유지된다면, 원가의 95%를 내용연수로 나눈 금액을 차감하면 된다.

'[정보] 복지 이야기 > [法] 복지관련 법령' 카테고리의 다른 글

| 「노인복지법」에 따른 노인학대범죄 경력 조회 (0) | 2020.12.15 |

|---|---|

| 사회복지시설 설치/위탁 후 처음 해야하는 일들 (0) | 2020.08.07 |

| 감사 업무의 수행 기준 - 공공감사기준 (0) | 2019.02.11 |

| 사회복지사업법에 따른 후원금 관리(2019. 1. 28.) (0) | 2019.01.28 |

| 연가 확인을 위한 엑셀 파일 (3) | 2018.07.13 |

설정

트랙백

댓글

글

생각이 흐르는 밤

시간이 흐르고 흘렀건만

오늘 밤에도 사회복지사로서의 내 마음에는

상념이 가득합니다.

20대 때의 나는 아무 걱정도 없이

마치 사회복지를 전부 다 알 것만 같았습니다.

30대 때의 나는 하나하나 몸으로 부딪치면서

이제 다 알지 못한다는 사실을 깨닫습니다.

이는 포기가 아니요

오히려 다음이 있다는 것을 엿본 덕분이며,

내겐 더 많은 시간이 기다리고 있음을 아는 까닭입니다.

40대에 이른 나는 스무 살의 그때처럼 나에게 다시 물어봅니다.

시간을 되돌릴 수 있다면 다시 이 길을 걷겠냐고…

돌아오는 대답이 없습니다.

다만 여러 이름들만이 떠오릅니다.

사회복지를 배운다는 것에 대해,

한없는 애정이 무엇인지에 대해,

학자란 어떤 것인지 몸으로 보여주신 여러 교수님

실천 현장에서 어떤 길을 가야할지 등으로 보여주신,

한참 앞서간 길을 돌아와 손잡고 이끌어주신,

말없이 기다리며 이제 왔냐고 토닥여주신 여러 선배님

만나면 반갑고, 즐겁고, 행복하고

때로는 부끄럽고, 미안하지만

그래도 만사 잊고 웃으며 스무살 그때로 돌아가게 하는 친구들

비록 지금 몸은 그때처럼 같이 있진 못해

아슬한 이름을 되뇌이다

그런 이름 하나,

하나를

손바닥에 써보고,

몰래 쥐어봅니다.

그런 이름 하나,

하나가

내 등을 떠민다고 생각하다

딴에 부끄러워진 까닭입니다.

그러다 가득한 상념을 떨어냅니다.

내가 그 길을 걸었듯이

누군가 부를 이름 중에 혹여

부끄러운 것이어서는 안되겠다

다짐합니다.

'[글귀] 마음을 담다 > 記憶하고 싶은 글' 카테고리의 다른 글

| 신뢰, 존경, 충실 (0) | 2023.05.15 |

|---|---|

| 포르투갈 Odeleite River: 푸른 용의 강 (0) | 2020.11.19 |

| Ancora Imparo (1) | 2019.12.16 |

| [요약] 「논어論語」 학이편學而篇 중에서 學·習·悅 (0) | 2016.02.16 |

| 사람은 말에 의해 고무되고 분발하게 된다 (0) | 2015.12.23 |

설정

트랙백

댓글

글

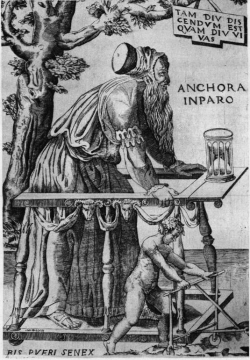

Ancora Imparo

Ancora Imparo(앙코라 임파로).

“Still I’m learning / 여전히 나는 배우고 있다”로 번역되는 이 이탈리아어 문구는, 논어의 「學而時習之 不亦說乎」와 더불어 배움에 대해 메시지를 던지고 있어 좋아하는 경구이다.

그런데 ‘Ancora Imparo’는 흔히 87세의 미켈란젤로(Michelangelo)가 한 말로 알려져 있으며, 이 글을 인용한 책에 따라 몇 가지 버전으로 전달되고 있다. 그 중 하나는 그가 아끼는 물건에 새겨져있던 글귀다라는 설이 그것이다.

미켈란젤로는 대부분의 사람들에게 가장 위험한 일은, ‘목표를 너무 높게 잡아놓고 그것을 달성하지 못하는 것이 아니라, 목표를 너무 낮게 잡고 거기에 도달하는 것’이라고 생각했다. 미켈란젤로는 진정 지칠 줄 모르는 노력파였다. 한밤중에도 종종 일어나 일을 했다. 그가 아끼는 물건 중에는 손수레로 모래시계를 끌고 있는 노인의 조각상이 있는데, 거기에는 이런 글귀가 새겨져 있다.

“나는 아직 배우고 있다.”

그리고 대략적으로 미켈란젤로가 노년에 그렇게 말했다라는 것이 다른 하나이다.

89세까지 평생 현역의 길을 걸었던 르네상스의 거장 미켈란젤로에게 그 비결을 묻자, 이렇게 얘기했다.

“나는 아직 배우고 있다.”

하지만 이는 미켈란젤로가 한 말도, 조각상에 새겨져있던 글귀도 아니다. 심지어 의미도 다르다.

우선 조각상이 아닌 그림에 새겨진 이 글귀는, Giuntalodi의 작품으로 배움의 열망 또는 끊임없는 노력을 의미하는 것이 아니라 ‘인간의 노력의 무익함’을 암시한다.

물론 그렇다고 그 의미가 퇴색되거나 달라지는 것은 아니다. 지금 이 순간 어원을 찾고 또 확인하는 과정 또한 배우는 과정이기 때문이다.

Ancora Imparo.

난 아직도 배우고 있다.

[출처] https://en.wikiquote.org/wiki/Michelangelo

Michelangelo - Wikiquote

Portrait of Michelangelo, by Daniele da Volterra. Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (March 6, 1475 – February 18, 1564), commonly known as Michelangelo, was an Italian sculptor, painter, architect, poet, and engineer of the High Renaissance who ex

en.wikiquote.org

[출처] Sylvie Deswarte-Rosa, 1988, "Domenico Giuntalodi, peintre de D. Martinho de Portugal à Rome",

『Revue de l'Art』 80호: p.54

'[글귀] 마음을 담다 > 記憶하고 싶은 글' 카테고리의 다른 글

| 포르투갈 Odeleite River: 푸른 용의 강 (0) | 2020.11.19 |

|---|---|

| 생각이 흐르는 밤 (0) | 2020.01.17 |

| [요약] 「논어論語」 학이편學而篇 중에서 學·習·悅 (0) | 2016.02.16 |

| 사람은 말에 의해 고무되고 분발하게 된다 (0) | 2015.12.23 |

| 구슬처럼 마음이 따뜻한 사람 (0) | 2015.07.21 |

설정

트랙백

댓글

글

인권, 사회복지, 법 그리고 민주주의

"사회복지는 실천학문이다"라는 얘기를 들으면서 대학 사회복지학과를 다녔습니다.

당연하다고 생각했습니다.

하지만 20년을 건너, 사회복지현장에서 사회복지학을 실천하면서 이 짧은 문장을 통해 느끼는 소회는 늘 새롭습니다.

"사회"복지이기에 우리 사회의 합의된 가치의 전제가 중요하다고 믿었다가,

인권을 만나면서, 사회적 약자에 대한 옹호는 사회적 합의라는 표현으로 양보할 수 없다는 신념으로 발전하기도 하고,

다시 민주적 가치 속에서 다소 부족하고 더디더라도 한걸음씩 나아갈 수밖에 없다고 직면하기도 하기도 했었습니다.

어떤 관점으로 사회복지를 바라보느냐에 따라 실천방법은 매우 다른 방향으로 나아갈 수 있기 때문에

일관된 가치관을 정립한다는 것은 정말 중요하지만

어느 하나의 가치를 중요시 하다보면 필연적으로 딜레마를 만나곤 했습니다.

인권과 사회복지 그리고 법와의 관계를 생각할 때면 떠오르는 문장이 있습니다.

국민학교 때 배웠고, 지금도 잊지못하는 한 문장은

"법은 도덕의 최소한이다"라는 짧은 표현입니다.

인권을 우리가 지향하는 가치, 그리고 사회복지를 이러한 인권적 가치의 구체적 실현방법으로 보았을 때

사회복지는 법에 근간을 둬야할까요? 도덕에 근거를 두어야할까요?

나아가 인권과 사회복지의 한계는 이런 법적 근거에 한계를 갖는 개념일까요? 아니면 그 한계 너머를 지향하는 것일까요?

법과 제도로 들어갔을 때, 요즘 사회복지 현장이 부딪치는 한계 중 하나가 열거주의입니다.

열거주의는 두 가지 의미를 가지는데요.

첫째, (작위의 열거) 법과 제도에 있는 것은 반드시 해라.

하지만 이것이 법과 제도에 없는 것을 해서는 안된다는 의미는 아닐 것입니다.

둘째, (금지의 열거) 법과 제도에 금지하는 것은 하지마라.

마찬가지로 법과 제도가 금지하는 것이 아니라면 자율적 판단(재량)에 의한다가 바른 해석일 것입니다.

법의 태생적 속성인 도덕의 최소한, 그리고 인권적 관점에서도 마찬가지로 작위나 금지의 열거는

개인의 자유권을 침해하지 않도록 최소한이어야 할 것입니다.

이런 열거주의를 넘어서는 것은 곧 사회복지가 인권을 지향하기 위해

법적 제도적 한계의 극복이라는 관문을 통과해야한다는 것과 다름아닐 것입니다.

실제로 사회복지는 짧은 제도적 역사에도 불구하고 그 태생이

정치, 경제, 종교 등의 전통적 영역의 한계에서 출발한 바

기존의 개념을 보완하거나 서로 충돌할 수밖에 없는 개념들을 많이 갖고 있습니다.

그리고 이에 대한 해법이 바로 민주주의가 아닌가 합니다.

어찌보면 법은 제한하고, 인권은 풀어주고, 민주주의는 통합하지 않나하는 생각도 듭니다.

법, 인권, 민주주의.

어쩌면 이 하나하나가 상호 보완하면서 상생하고 발전하는 과정에 놓여있고,

사회복지는 그 시험무대 같다는 생각입니다.

오늘날 사회복지는 과거 선별주의에서 보편주의로 변모하고 있으며, 많은 시험대를 거치고 있습니다.

무상급식, 기본소득 등이 예가 될 것입니다.

어찌보면 인권과 사회복지는 본래 한배에서 태어났으나,

서로를 모른 채 다른 곳에서 자라 나중에서야 다시 만난 형제같다는 느낌입니다.

그 출발선이 같았고, 필연적으로 연결되어 있는 개념들.

사회복지가 보편적 복지라는 패러다임의 변화 속에서

가치적 근거를 인권에서 찾을 수 있는 것은

새로운 것이라서가 아니라 같은 뿌리를 두고 있기 때문일 것입니다.

물론 사회복지는 인권과 달리 늘 한계에 봉착합니다.

하지만 그것이 현실의 한계이지 그 학문적 한계나 실천적 한계는 아닐 것입니다.

법과 제도라는 사회적 약속, 그 속에서 인권을 지향하는 사회복지는

민주주의라는 더디더라도 함께 나아가자는 가치 속에서 가장 조화로울 수 있을 것입니다.

'[楞嚴] 생각 나누기 > [談] 복지 비틀기' 카테고리의 다른 글

| 사회복지관·노인복지관의 사회복지사 처우는 개선되고 있는가? (0) | 2020.12.31 |

|---|---|

| 보조금 반납에 관한 검토 (0) | 2020.12.04 |

| 부산시 사회복지법인시설 업무가이드의 개정을 위한 담론2: 중심을 현장으로 (0) | 2019.11.25 |

| 부산시 사회복지법인시설 업무가이드의 개정을 위한 담론: 사회복지와 法의 열거주의 (0) | 2019.11.25 |

| 제1종 오류 쉽게 이해하기 (0) | 2019.10.02 |

RECENT COMMENT